Tra gli “oggetti culturali” che affollano la nostra quotidianità e che diamo immancabilmente per scontati, c’è un foglio di carta che, almeno fino ai 18 anni, appare particolarmente temuto dagli studenti: si tratta della pagella!

Di per sé il nome sembrerebbe quasi buffo: pagella, infatti, non significa altro che “piccola pagina”, essendo il diminutivo del latino “pagina”. Le sue funzioni attuali – documento riportante le valutazioni scolastiche di un allievo – risalgono, però, a tempi recenti: sembra che sia stato infatti l’imperatore d’Austria Giuseppe II, a introdurla nel 1783. In Italia, essa fu adottata ufficialmente, nella forma a noi nota, solo in epoca fascista, con un regio decreto del 20 giugno 1926.

Il Regio Decreto istituì un modello unico di pagella per le scuole elementari:

Art. 3. La pagella scolastica è fornita dal Provveditorato generale dello Stato in tipo unico secondo il modello stabilito dal Ministero della pubblica istruzione. Essa è posta in vendita al prezzo di £ 5 presso le rivendite di generi di privative.

Come è evidente, il fatto strano è che, nel 1926, la pagella non era consegnata direttamente allo studente dall’istituto scolastico da questi frequentato, ma doveva essere acquistata in tabaccheria al costo di 5 lire. Il pagamento fu abolito nel 1929, ma ripristinato nel 1946 (10 lire) e rincarato negli anni Cinquanta (25 lire). Solo nel 1963 venne definitivamente abolito.

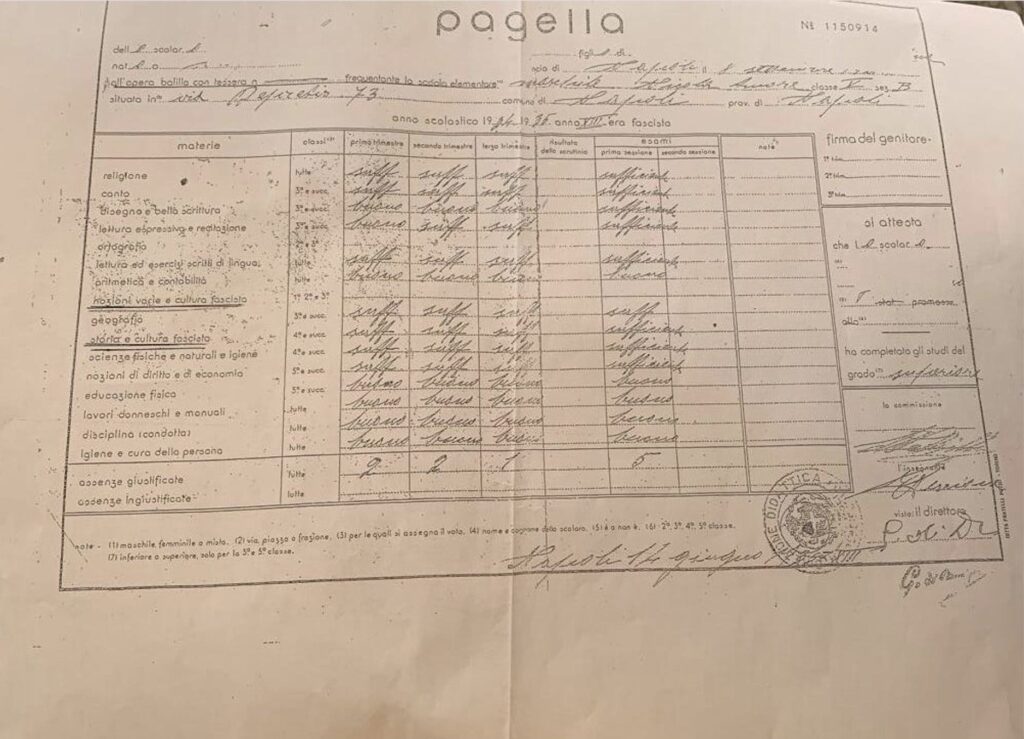

All’epoca del fascismo, le pagelle riportavano sul frontespizio lo stemma dei Savoia e i giudizi erano espressi in valutazioni (sufficiente, buono, lodevole…). Esaminandole (vedi immagine sopra), non è difficile osservare come esse svolgessero una funzione non solo valutativa, ma propagandistica e conformistica, favorendo l’adesione a un modello fascista di “studente”. Tra le materie, ad esempio, comparivano “storia e cultura fascista” e “lavori donneschi”.

Nel 1946, furono introdotti i voti numerici e le pagelle riportavano i nomi e i simboli della Repubblica Italiana. Da allora, le polemiche voti numerici-giudizi non si sono mai sopite, dando vita a continui ribaltoni riformistici da parte dei ministri dell’istruzione che si sono succeduti nel corso del tempo.

Nel 1977, il Terzo Governo Andreotti introdusse i giudizi descrittivi. Nel 1993, Rosa Russo Iervolino soppiantò questi con le valutazioni in lettere (A, B, C, D, E), riforma subito superata, nel 1996, dal ripristino dei giudizi da ottimo a insufficiente in virtù di una circolare voluta dall’allora ministro dell’istruzione Luigi Berlinguer.

Nel 2008, la ministra Gelmini ritorna ai numeri in pagella. Anche questa riforma non dura a lungo. La ministra Azzolina, nel 2020, non ritiene più soddisfacenti i numeri preferendo i giudizi descrittivi.

Infine, per il momento, l’attuale ministro Valditara torna ai giudizi sintetici: da insufficiente a ottimo.

Come è evidente, le funzioni pedagogiche della pagella sono tutt’ora fortemente discusse e causa di inevitabili controversie.

Intanto, la pagella è diventata digitale. A scuola, per la privacy, nessuno conosce più i giudizi attribuiti agli altri e la valutazione è diventata un qualcosa da contemplare solipsisticamente e un po’ tristemente.

Certo, in questo modo si evitano confronti fastidiosi, causa abituale di malumori tra compagni di classe, ma si perde la ritualità collettiva associata alla fruizione di classe della pagella, che consentiva di stemperare questi stessi malumori in una dimensione gioiosa.