Che cos’è un fallo nel calcio? Semplice – si avrebbe la tentazione di rispondere – è una infrazione o scorrettezza praticata ai danni dell’avversario per conseguire un ingiusto vantaggio. L’arbitro ha il dovere di punire la scorrettezza attraverso un intervento disciplinare non appena percepisce la stessa. La decisione è immediata e, di norma, non ammette repliche. Una volta che il fallo sia stato fischiato, non si ha diritto a contestare la decisione della giacchetta nera, tranne in qualche caso in cui interviene il VAR.

Tutto semplice, dunque? Non proprio. Se si è appassionati di calcio, non si può non essere colpiti dal fatto che i contrasti tra calciatore e calciatore che danno luogo a situazioni fallose, devono assumere una configurazione particolare e prevedibile per essere etichettati (e sanzionati) in quanto falli.

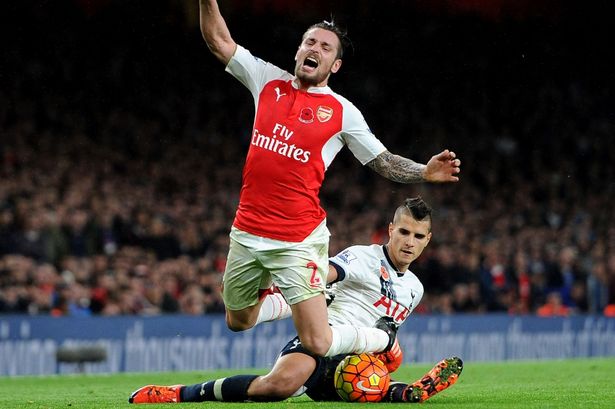

Il calciatore, per “comunicare” di aver subito un fallo, non deve limitarsi a subirlo, ma deve mimare determinati gesti, acrobazie, direzioni e vocalizzazioni che significano il fallo. Se si limita a cadere “naturalmente”, l’arbitro potrebbe fraintendere l’accaduto e ascrivere quanto successo a un contrasto regolare, a una goffaggine, a un tranello gestuale. Il contrasto per essere etichettato come falloso deve essere poi accompagnato da grida appropriate, drammatiche, teatrali. Un calciatore introverso che abbia la tentazione di non gridare e di tenersi il dolore dentro incapperebbe in brutte sorprese al limite della ammonizione per simulazione.

In altre parole, il “fallo” nel calcio è una rappresentazione scenica che prevede un copione ampiamente strutturato, una configurazione prevedibile caratterizzata da una plasticità definita. Di qui l’impressione dello spettatore che i falli subiti dai calciatori siano tutti uguali e che provochino tutti gli stessi movimenti del corpo. Il paradosso è che se il fallo non è rappresentato in questo modo, esso non appare tale all’arbitro, testimone per professione delle medesime configurazioni fallose.

Il calciatore professionista, nel corso del suo apprendistato, non si limita ad apprendere le tecniche calcistiche, le strategie difensive, le tattiche per segnare o evitare un goal. Apprende anche come cadere quando entra in contrasto con un avversario, come urlare il suo dolore, come dimenarsi sul terreno di gioco. Niente è innocente, nemmeno il dolore; la spontaneità è uno specchietto per le allodole; l’artificio domina supremo.

Si può dire, dunque, che, in questo caso, la simulazione fa la realtà, la rappresentazione scenica sostituisce il gesto spontaneo tanto da essere più spontaneo dello spontaneo: iperspontaneo come direbbe Baudrillard. Come l’iperrealtà della pornografia inganna l’occhio dello spettatore inducendogli l’impressione del vero, così la simulazione del fallo inganna l’occhio dell’arbitro che riconosce in essa le stigmate della realtà attraverso la finzione.

Si tratta di uno dei tanti esempi di quel fenomeno sociale, che in altra sede ho definito “complesso della prefica”, in virtù del quale, per essere presi sul serio, bisogna simulare indignazione, strapparsi i capelli per comunicare scandalo, graffiarsi la fronte per mostrare il dolore, schiaffeggiarsi per mistificare l’astante. Il fallo sembra ricevere una “certificazione immediata di autenticità” se la sua rappresentazione è congrua rispetto all’iperbole che la televisione ci ha insegnato a identificare con la “realtà” del fallo. Non importa quello che accade, ma come accade. E più il calciatore sa mimare gesti e suoni giusti, più è probabile che l’arbitro lo ricompensi assegnandogli un calcio di punizione o di rigore. Per apparire autentici i calciatori hanno bisogno di simulare, ossia di essere falsi. È una lezione che vale non solo per il calcio e i calciatori, ma per tutti nella vita. Perché viviamo nella società delle prefiche (che in realtà non sono mai scomparse), la cui verità è direttamente proporzionale alla loro finzione.