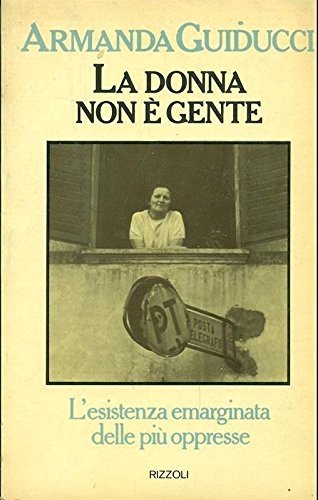

Le credenze sul malocchio affondano nella notte dei tempi e i documenti antropologici testimoniano che sono presenti nella società agricola dell’Italia degli anni Cinquanta come dell’Italia odierna (sì, anche oggi!). Negli anni Settanta l’antropologa Armanda Guiducci condusse un’indagine in forma narrativa sul sapere delle donne italiane dell’epoca: un sapere emarginato come emarginata era la condizione delle donne di allora. Il risultato fu un libro famoso, ancora oggi letto con interesse, La donna non è gente, pubblicato dalla BUR di Milano. Nel testo sono molti i racconti che parlano di malocchio e che ci restituiscono credenze che pensavamo sepolte, in realtà ancora oggi vive e vegete. Curiosamente, in uno di questi troviamo una spiegazione “psicologica” del malocchio che una delle donne accenna, in maniera quasi incidentale, e che potrebbe spiegare molti casi di presunto successo delle tecniche magiche anti-malocchio. Leggiamo il testo:

Le credenze sul malocchio affondano nella notte dei tempi e i documenti antropologici testimoniano che sono presenti nella società agricola dell’Italia degli anni Cinquanta come dell’Italia odierna (sì, anche oggi!). Negli anni Settanta l’antropologa Armanda Guiducci condusse un’indagine in forma narrativa sul sapere delle donne italiane dell’epoca: un sapere emarginato come emarginata era la condizione delle donne di allora. Il risultato fu un libro famoso, ancora oggi letto con interesse, La donna non è gente, pubblicato dalla BUR di Milano. Nel testo sono molti i racconti che parlano di malocchio e che ci restituiscono credenze che pensavamo sepolte, in realtà ancora oggi vive e vegete. Curiosamente, in uno di questi troviamo una spiegazione “psicologica” del malocchio che una delle donne accenna, in maniera quasi incidentale, e che potrebbe spiegare molti casi di presunto successo delle tecniche magiche anti-malocchio. Leggiamo il testo:

“Adesso,” mi spiega, “c’è la pastiglia c’è il veramon, ma prima si faceva proprio ‘la cosa’ contro il malocchio, l’impiastro: sa, in un piatto si metteva l’olio…” e mi racconta la consueta cerimonia della diagnosi dei malocchio, “i gocci d’olio”, tre, fatti cadere nell’acqua di un piatto che, se restano intatti, emettono un respiro di sollievo; se si spargono “vuol dire che l’hanno preso a occhio”. Anche la cura, vera e propria, dal malocchio, non sgarra dallo schema vigente nel meridione e nelle isole: consiste nella solita contro-cerimonia, accompagnata da formule segrete, per cui si riversa olio nell’acqua finché l’operazione risulta successfull (sic!)’: le gocce riescono intatte. Le differenze stanno sovente in sfumature gestuali (oltre che nel mutamento, dialettale e locale, della formula religiosa). Nella cerimonia di abolizione del malocchio che Gerarda stessa fa, anche qui, a Milano, adesso, quando suo marito la invoca: “Su, fammi l’uocchi”, la particolarità del gesto sta nel fatto che, in tondo, sopra la testa del sofferente, Gerarda fa passare tre volte (descrivendo una sorta di cerchio magico) il piatto dell’acqua e dell’olio. Mormora intanto le solite formule che non a me può rivelare perché “sacre” (apprese dalla madre). Sua suocera invece, che è di Avellino (e, nonostante i dieci minuti di distanza in autobus tra Atripalda e Avellino le differenze ci sono, eccome) non passa il piatto in tondo; sulla fronte sofferente impartisce tre volte il segno della croce.

E gli passa il mal di testa, a suo marito?

Eh — ridacchia — lui dice di sì.

E a lei, a lei passa, il mal di capo?

“lo credevo di sì. Vede, me lo faceva mia mamma quand’ero bambina. Io credevo di sì, mi sembrava. Ma adesso, vede, non so se era il fatto che mia madre si avvicinava, si prendeva cura di me… Sa, mia mamma non ci dava mai retta, eravamo tanti figli, e lei lavorava in campagna. Quella volta che lei si avvicinava e ci curava, noi eravamo contenti” (pp. 147-148).

Il racconto di Gerarda ci fa capire, in soldoni, che se il malocchio passava era perché la mamma si prendeva cura della narratrice, cosa che faceva raramente. Era quindi la promessa insita nel gesto – “Io mi prenderò cura di te” – a sortire gli effetti sperati attraverso le forti aspettative di guarigione della donna – “Mia madre mi guarirà” – che si “realizzavano” nella concretezza dei gesti della “guaritrice”. Una sorta di effetto placebo a livello folklorico che, a mio avviso, spiega molto di come funzionavano (e funzionano ancora in parte) le ricette di un mondo passato, che oggi si “inverano” in rimedi chiamati omeopatia, fiori di Bach ecc.

Un argomento da approfondire e di cui, probabilmente, è possibile trovare molte altre testimonianze nella demologia mondiale.