Si discute da tempo immemore degli effetti dei mass media sulle fragili menti dei nostri pargoli. Sin dalla loro nascita – forse inizialmente per una forma di misoneismo connaturata all’essere umano – i mezzi di comunicazione di massa sono stati visti con sospetto e diffidenza, quasi che alla loro straordinaria efficacia comunicativa dovesse necessariamente corrispondere uno straordinario rischio intrinseco di corruzione cognitiva ed emotiva dei più giovani tra noi.

Tale sospetto ha assunto forme diverse, la più apocalittica delle quali è stata indubbiamente la cosiddetta Bullet Theory o “Teoria dell’ago ipodermico”, nata negli Stati Uniti nel periodo tra le due guerre mondiali, secondo cui, una volta esposto ai contenuti dei media, lo spettatore (o ascoltatore) è “trafitto” irresistibilmente da questi come da un proiettile e nulla può contro il potere strabordante di televisione e radio.

Al giorno d’oggi, nessuno più parla di Bullet Theory, ma le paure nei confronti degli effetti della continua esposizione dei giovani alle “trame” veicolate mediante Internet e i cosiddetti Social hanno subito una sorta di upgrade, divenendo ancora più intense. La convinzione è che i nuovi mezzi di comunicazione siano in grado di “sparare” contenuti ancora più “perforanti” rispetto a radio e televisione con conseguente catastrofe cognitiva dell’umanità intera, ormai incapace di distogliere il proprio sguardo dalle ammalianti immagini dei vari Instagram e TikTok.

Rimane, in particolare, costante nelle discussioni di esperti, opinionisti e moralisti – che spesso costruiscono le loro fortune reputazionali proprio sulle crociate da loro avviate contro i media – l’attenzione a fattori mutevolmente additati, secondo i tempi e le temperie, a responsabili dei turbamenti di adulti e adolescenti e, quindi, proposti per la gogna censoria in quanto ritenuti assolutamente malvagi. In taluni casi, questi fattori sono addirittura giudicati capaci di favorire condotte antisociali, indurre al suicidio, provocare fenomeni di aggressività e omicidi. In altri casi, a essi sono addebitati fenomeni psichiatrici o di ipersensibilità, come psicosi, schizofrenia, insonnia, pavor nocturnus. Insomma, niente di buono può scaturire dai mezzi di comunicazione di massa, indipendentemente dalla forma da essi assunta: giornali, radio, televisione o Internet.

Negli anni Cinquanta, ad esempio, lo psichiatra Fredric Wertham (1895-1981) era profondamente convinto, che i fumetti fossero un importante fattore causale della delinquenza minorile e di altre condotte antisociali. Venti anni dopo circa, il capro espiatorio di ogni male divennero alcuni brani musicali che, ascoltati al contrario, secondo alcuni critici, nascondevano al loro interno messaggi inquietanti, che invitavano al suicidio, all’adorazione di Satana o all’aggressione eterodiretta (backward masking). Si è passato poi ai videogiochi, accusati di ottenebrare infallibilmente, il cervello adolescenziale per finire con le serie TV, indiziate di creare dipendenza al pari delle più tradizionali sostanze stupefacenti.

Il problema che moralisti e opinionisti raramente riescono a spiegare è come mai i fattori nefasti di volta in volta indicati come alleati di Lucifero agiscano solo su alcuni (pochi) soggetti e non su tutti. E non sempre negli stessi modi e con la stessa intensità. Ma tant’è! Bastano due o tre casi di (presunti) effetti funesti e subito decolla la generalizzazione, la tentazione più comune tra i commentatori, e viene istituita una sorta di legge sociologica.

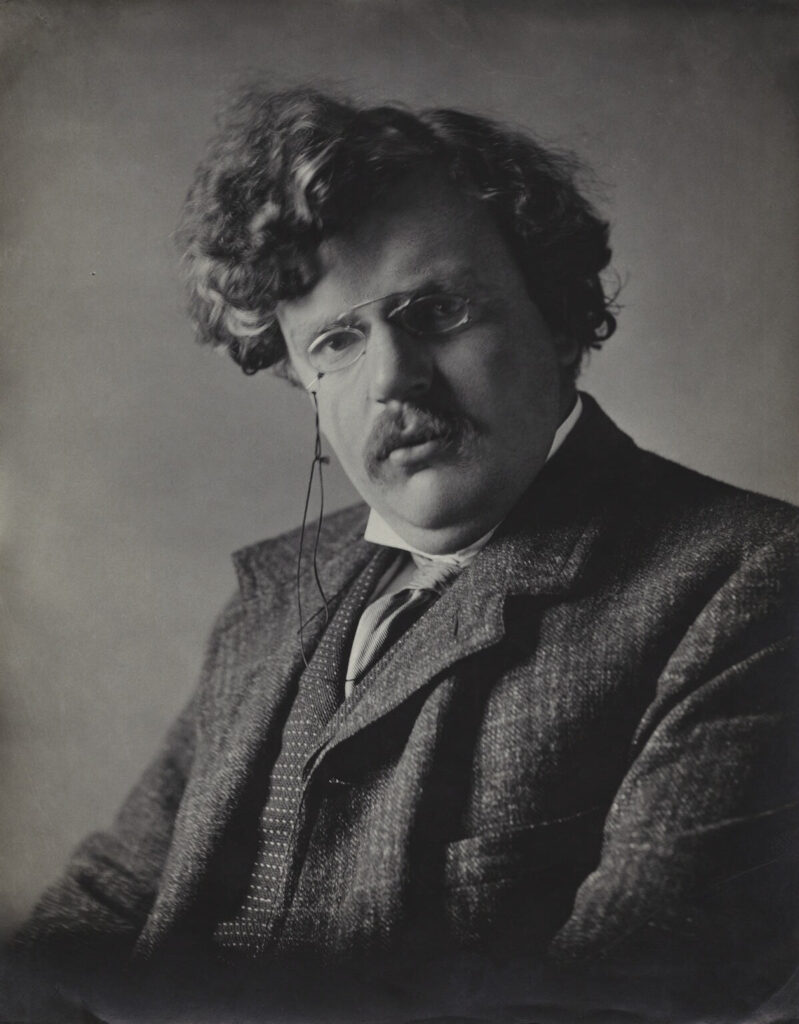

È proprio questo l’atteggiamento che lo scrittore britannico Gilbert Keith Chesterton (1874-1936) combatte nell’articolo The Fear of the Film (1923), qui proposto nella mia traduzione: uno scritto pieno di buon senso e da riscoprire soprattutto a vantaggio di tanti massmediologi di grido (o presunti tali), troppo propensi alla facile condanna moralistica e alla facile generalizzazione.

Se un bambino decide di aggredire qualcuno con un coltello, dopo aver visto un film in cui lo stesso strumento viene usato per fini non umanitari, la colpa è del film o del bambino? Non dovremmo, in questo caso, occuparci della mente del minore e comprendere il motivo del suo gesto? E che dire dei tanti fanciulli che, come il nostro piccolo aggressore, hanno visto il medesimo film senza essere tentati di uccidere qualcuno? Eppure, la rimozione o la censura della scena filmica in cui appare il coltello viene spesso vista come la soluzione privilegiata per risolvere il problema delle reazioni anomale di alcuni spettatori. Forse perché è più facile censurare che capire. E tutto questo nonostante, nella vita quotidiana, i bambini siano esposti a numerosissimi coltelli che vedono adoperare per gli scopi più svariati, alcuni dei quali anche cruenti.

Manca la certezza del rapporto causa-effetto tra rappresentazione del coltello e comportamento aggressivo. Eppure, al minimo episodio anomalo, pure in assenza di qualunque riscontro empirico, il rapporto viene dichiarato assolutamente certo e non limitato all’episodio in questione, ma esteso immancabilmente a norma universale.

E che dire, tuttavia, dei tanti romanzi e rappresentazioni teatrali in cui il coltello è, in qualche modo, protagonista? Chesterton ricorda il Mercante di Venezia di Shakespeare in cui Shylock “brandisce un coltello per uno scopo grandemente deplorevole”. Ma tante altre opere immortali della nostra letteratura potrebbero essere citate al riguardo. Dovremmo forse censurare o purgare Shakespeare e tanti altri autori per le reazioni sconsiderate di qualche bambino alle loro trame? O dovremmo aiutarlo a capire il significato complessivo dell’opera, che evidentemente trascende i singoli oggetti che in essa appaiono?

Chesterton lo dice molto bene: “Un effetto spaventoso può essere associato a un qualsiasi altro effetto o situazione”. Quindi, piano con la censura e con i giudizi moralistici. Eppure, è proprio in questi casi che, talvolta, la sociologia precipita nel sociologismo, ossia in una ipertrofica caricatura di sé stessa, e si lancia a spron battuto verso spiegazioni nomotetiche dell’accaduto. L’aneddoto peculiare diviene, così, ferrea congiunzione astrale e come tale viene trattato da opinionisti e moralisti. Con il rischio di sguinzagliare un contagioso panico morale nei confronti di ogni oggetto a cui capiti di suscitare una seppure lieve inquietudine in un minore qualsiasi, che sia uno strumento di tortura o il sesso oppure una linguaccia di mucca.

Raccomando a ogni aspirante sociologo la lettura di The Fear of the Film, scritto oltre cento anni fa, ma ancora capace di stemperare, con il suo infinito buon senso, le letture sociologistiche che soprattutto self-styled scienziati televisivi della mente e della società ci hanno proditoriamente e sommariamente ammannito nel corso degli ultimi quarant’anni.