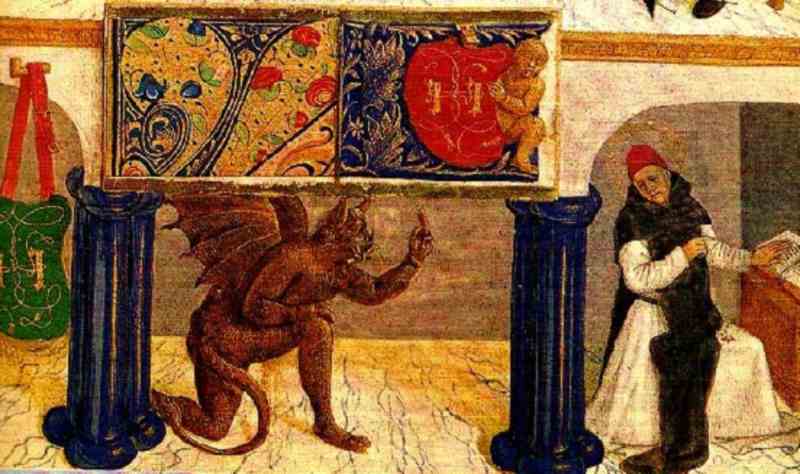

Di accidia, quel «rattristarsi del bene divino», come la definiva Tomaso d’Aquino, si incomincia a parlare negli scritti dei primi asceti cristiani a cui si deve l’invenzione dei sette peccati capitali che ostacolano l’amore degli uomini per Dio. In particolare, a Evagrio Pontico (345-399), egli stesso asceta in Egitto, si deve una delle riflessioni più estese su quella che, a suo avviso, rappresentava una perniciosa minaccia per gli “atleti di Cristo”. All’epoca, centinaia di uomini e donne fuggivano nel deserto alla ricerca del vero sentimento cristiano. Qui, essi scoprivano che non era facile vivere in maniera ascetica. Lussuria, superbia, ira, gola, avarizia, invidia tentavano diabolicamente le loro esistenze e li costringevano a una lotta perenne, non sempre facile da sostenere. I vizi capitali erano paragonati a demoni che assediavano i poveri cristiani nel deserto, tormentandoli in modo indicibile. Tra questi, un demone soprattutto appariva temibile: il demone dell’accidia o demone meridiano. Questo demone era letale perché minava il senso stesso della dedizione monastica a Dio; soccombere al suo cospetto significava rinunciare all’obbligo fondamentale nei confronti di Dio.

Evagrio Pontico così lo definiva:

Il demone dell’accidia, chiamato anche demone meridiano, è quello che causa i tormenti peggiori. Egli sferra il suo attacco al monaco intorno alla quarta ora e ne assedia l’anima fino all’ottava. Innanzitutto, dà l’impressione che il sole non si muova quasi per niente e che la giornata duri 50 ore. Poi costringe il monaco a guardare costantemente fuori dalla finestra, a parlare all’esterno della cella, a fissare meticolosamente il sole per capire quanto manchi alla nona ora, a guardarsi in giro per vedere se uno dei suoi fratelli faccia capolino dalla cella. Poi instilla nel suo cuore un odio nei confronti del luogo in cui vive, un odio verso la sua stessa vita, un odio verso il lavoro manuale. Lo induce a pensare che la carità abbia abbandonato i suoi fratelli, che non vi sia nessuno che possa offrire incoraggiamento. Se qualcuno, in questi momenti, dovesse offenderlo in qualche modo, il demone se ne avvarrà per accrescere il suo odio.

Il demone lo induce a desiderare altri luoghi dove procurarsi facilmente le necessità della vita, trovare più facilmente occupazione e raggiungere i propri obiettivi. Poi, insinua in lui l’idea che, dopo tutto, non conta in quale luogo si renda grazie al Signore. Dio si può adorare in ogni luogo. Il demone associa a questi pensieri il ricordo dei suoi cari e del suo vecchio modo di vivere. Gli fa palesare la prospettiva di una vita lunghissima e lo invita a considerare la fatica dello sforzo ascetico e, come si suol dire, non lascia nulla di intentato per indurlo ad allontanarsi dalla propria cella e abbandonare la contesa. Nessun altro demone tiene il suo passo (quando è sconfitto), ma dalla lotta con esso scaturisce solo una condizione di profonda pace e di gioia inesprimibile.

L’accidia insinuava nei monaci una condizione psicologica particolare, caratterizzata da stanchezza, agitazione, indifferenza, insofferenza, apatia, spossatezza, scoraggiamento, cinismo, comportamento dipendente, pigrizia, scarsa cura dell’igiene, dell’esercizio fisico e della dieta, materialismo, tristezza, depressione, in qualche caso disperazione e pensieri suicidi.

L’unico modo per avere la meglio sul demone dell’accidia era, secondo le raccomandazioni dell’epoca, quello di rimanere nella propria cella, pregare ed esercitare una perseverante disciplina spirituale nei confronti di se stessi. Solo così, era possibile tener fede al proprio impegno nei riguardi di Dio e condurre una vita degna.

Stanchezza, agitazione, indifferenza, insofferenza, apatia, spossatezza, scoraggiamento, cinismo, comportamento dipendente, pigrizia, scarsa cura dell’igiene, dell’esercizio fisico e della dieta, materialismo, tristezza, depressione, in qualche caso disperazione e pensieri suicidi sono alcune delle conseguenze psicologiche che, secondo gli esperti, la quarantena da coronavirus ha sulle persone. È irresistibile paragonare la condizione psicologica dei padri del deserto, così come narrata dai loro contemporanei, con quella di noi che siamo costretti a gravose misure contenitive per evitare il rischio del contagio virale. Le differenze sono naturalmente enormi: i monaci dedicavano volontariamente la loro vita alla reclusione per meglio entrare in contatto con Dio; noi saremo reclusi nelle nostre case per pochi mesi, seppure contro la nostra volontà, e ritorneremo gradualmente a una vita normale. Eppure, c’è già chi parla di traumi da isolamento sociale e vaticina interventi massivi da parte di psichiatri e psicoterapeuti a conclusione dell’emergenza virale. La vita – si dice – non sarà più la stessa. Un’altra innocenza sarà perduta. Il virus ci destabilizzerà ben oltre il tempo della sua durata.

Come guarire, allora, da questa accidia da lockdown? I padri del deserto avevano la preghiera e la spiritualità. Noi abbiamo smartphone, tablet e serie televisive, ma è evidente che questi strumenti assolvono una mera funzione di divertimento, nel senso etimologico del termine: essi volgono altrove la nostra attenzione, ci invitano a non pensare. E allora? È probabile che, in una società secolarizzata come la nostra, il rimedio sia rappresentato dall’aspettativa e dalla speranza: l’aspettativa di tornare presto alla normalità; la speranza di essere in grado di farlo. Ma se non bastasse?

Nella particolare condizione di accidia in cui ci troviamo, il demone contro cui combattere potrebbe forse essere un altro: la mancanza di senso, ossia la consapevolezza che le cose che per noi costituiscono la normalità – ore e ore di impegno digitale, ore e ore di lavoro abbrutente, ore e ore di insulsa ordinarietà – non hanno in realtà alcun senso, si riducono a mera abitudine, reiterazione quotidiana, dejà vu dell’esistente perenne. Se è così, la sospensione temporanea della nostra quotidianità può essere l’occasione per ripensare il significato di ciò che abbiamo sempre fatto prima di essere di nuovo precipitati nel turbine della vita ordinaria: una opportunità unica per comprendere che la nostra esistenza può avere un contenuto diverso da quello che le abbiamo conferito per anni.

I nostri governanti ci raccomandano di rimanere nelle nostre case, sopportare il sacrificio del contenimento estremo, guadare tanta televisione, ascoltare tanta musica, dedicarci a tanta cucina, dormire, dormire, dormire, nell’attesa che tutto torni come prima. Ma forse il demone con cui dobbiamo fare i conti non è il virus, ma la mancanza di senso autentico di ciò che facciamo abitualmente e di cui l’accidia da coronavirus può restituirci la piena consapevolezza.

I monaci del deserto trovavano il loro senso in un dio a cui sacrificavano ogni cosa. Quale sarà il dio a cui sacrificheremo le nostre vite una volta tornata la normalità?